地方政府债务风险:中央救助是否合适?

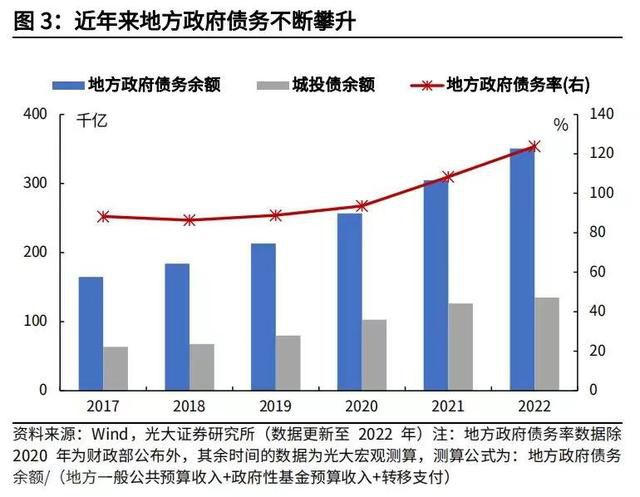

近年来,中国地方政府债务规模大幅攀升,财政收入增长乏力,部分地方偿债压力加大,引发市场担忧。目前,地方政府债务风险总体安全可控,但有些地方表示化解债务艰难,需要中央救助. 在这个问题上,各方意见不一. 那么,中央是否应该救助地方债务?这是一个备受争议的话题。

自2014年开始规范地方政府债务管理以来,中央一直强调不救助地方债务. 按照“谁的孩子谁抱”的原则,中央不应承担地方债务的责任. 然而,这并不意味着中央不关心地方债务问题. 事实上,政府已经采取了一系列措施来化解风险,例如推动相关改革和强化地方债务监管。对于风险较高的地区,中央可以采取有针对性的帮助政策,以缓解风险,政府债务管理系统确保不发生系统性风险.

然而,近年来,中国经济增长放缓,财政收入增长乏力,楼市低迷,使得地方政府举债规模大幅增加,偿债压力急剧上升。根据财政部数据,截至去年底,全国地方政府债务余额约为35万亿元,已接近警戒线. 此外,地方政府还有规模庞大的隐性债务,这是当前地方债务风险的最大隐患. 尽管财政部表示隐性债务风险已得到初步遏制,但总体风险仍可控.

今年4月,某地方发展研究中心发布了一篇名为《化债工作推进异常艰难,靠自身能力已无化债方法》的文章,指出“受制于财力水平有限,化债工作推进异常艰难,仅依靠自身能力已无法得到有效解决。”这篇文章引起了市场对地方债务风险的关注,并引发了相关专家的讨论. 其中,有人认为中央应该救助地方债务,甚至提出中央可以通过增加杠杆来置换地方政府债务等.

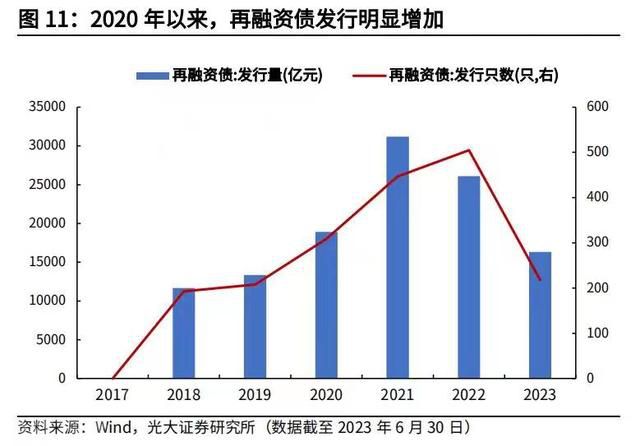

地方债务问题产生的根源是经济下行压力和房地产市场低迷导致地方财政收入下降、支出责任加重. 对于那些再融资能力差、债务率高的地区,债务风险迅速积聚,依靠自身能力解决债务风险的难度很大,他们希望中央能够伸出援手.

然而,救助地方债务并不是简单的问题. 一方面,中央救助地方债务可能会对中央财政造成负担,影响国家的整体财政稳定. 另一方面,过度依赖中央救助也会减弱地方政府的责任意识,降低地方政府管理债务的积极性。

政府债务管理系统综上所述,政府债务管理系统当前中国地方政府债务风险总体可控,但一些地方面临较大的债务压力,需要中央的支持和帮助. 中央应该采取有针对性的政策来化解风险,但不应简单地救助地方债务。同时,地方政府也应该加强债务管理,提高财政自身能力,以减少债务风险的积累。只有这样,才能确保中国地方政府债务风险的可持续性和整体经济的稳定发展.

注意:本文仅为虚拟创作,与实际情况无关. 以上图片仅为示意,与文章内容无关. .

咨询在线QQ客服

咨询在线QQ客服